Questões de Concurso

Sobre português para cespe / cebraspe

Foram encontradas 17.481 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

I “em relação à segurança pessoal e coletiva” (primeiro período do primeiro parágrafo).

II “quanto à melhor nomenclatura” (penúltimo período do primeiro parágrafo).

III “quanto à sua efetividade” (último período do primeiro parágrafo).

IV “com relação à segurança pública” (último período do segundo parágrafo).

Assinale a opção correta.

As práticas de alfabetização devem privilegiar atividades de memorização e de reiteração de regras, a fim de que o estudante tenha acesso ao mundo mágico da leitura, conforme enuncia Paulo Freire.

A respeito do texto precedente, julgue o item que se segue.

O uso de pronomes oblíquos em posição de próclise, como o

que se identifica em “Não me posso negar ao teu pedido”

(segundo parágrafo), é atestado no português brasileiro

coloquial.

A respeito do texto precedente, julgue o item que se segue.

O locutor utiliza a linguagem informal para tratar do assunto

a que se refere no texto, de forma subjetiva, devido à

característica do gênero textual escolhido.

A respeito do texto precedente, julgue o item que se segue.

No texto, prevalece a narração de fatos relacionados à vida

pessoal do locutor, que se dirige a um interlocutor

específico.

A respeito do texto precedente, julgue o item que se segue.

Em relação à estrutura do texto, observa-se a falta de uma

das partes que caracterizam o seu gênero: o vocativo.

A respeito do texto precedente, julgue o item que se segue.

O texto está escrito na 1.ª pessoa do singular, uma das

características do gênero textual carta pessoal.

Julgue o item subsequente, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto precedente.

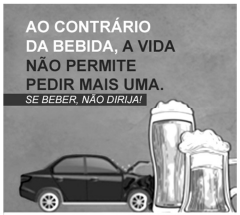

A presença da função conativa da linguagem em “SE

BEBER, NÃO DIRIJA!” evidencia a finalidade

comunicativa do texto.

Julgue o item subsequente, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto precedente.

O vocábulo “SE” estabelece, com ênfase, uma relação de

oposição entre as duas orações do período “SE BEBER,

NÃO DIRIJA!”.

Julgue o item subsequente, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto precedente.

No período “SE BEBER, NÃO DIRIJA!”, “BEBER” está

empregado como verbo intransitivo, em cuja acepção está

implícita a ideia de consumir bebida alcoólica.

Julgue o item subsequente, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto precedente.

Há, na afirmação “AO CONTRÁRIO DA BEBIDA, A

VIDA NÃO PERMITE PEDIR MAIS UMA.”, um jogo de

palavras expresso em sentido figurado para chamar a atenção

do receptor da mensagem que se pretende veicular.

Em relação ao texto precedente, julgue o item subsequente.

O poema caracteriza-se como um soneto, composição

poética que integra as obras mais importantes da antologia

de Vinícius de Moraes.

Em relação ao texto precedente, julgue o item subsequente.

Tanto o tom exaltado, repleto de ressonâncias, quanto o tema

e a forma de estruturação dos versos nas estrofes permitem

classificar o poema como parte da poesia inicial de Vinícius

de Moraes, impregnada de religiosidade e misticismo

neossimbolistas.

Em relação ao texto precedente, julgue o item subsequente.

No poema, o eu lírico promete uma entrega total e absoluta,

o que demonstra um sentimento infinito de ambas as partes.

Em relação ao texto precedente, julgue o item subsequente.

O poema apresenta uma das concepções teóricas dominantes

na segunda fase do Modernismo brasileiro, cujas temáticas

incluem a retomada do amor romântico e a função social da

poesia.

Em relação ao texto precedente, julgue o item subsequente.

O poema é composto de 14 versos decassílabos regulares,

distribuídos em dois quartetos e dois tercetos.